経営者である僕と同じ方向を向いてくれるようになりました

谷元フスマ工飾株式会社 代表取締役 谷元 亨様

マジキリで空間価値を高める、昭和21年創業の建具メーカー。ふすま・木製建具を一貫生産し、オーダー建具〈waccara〉やEC「和室リフォーム本舗」で全国に直販。大阪ものづくり優良企業賞2019、はばたく中小企業300社2021選

- 和室リフォーム本舗

- https://www.wasitu-reform-pro.com

- Yahoo!ショッピング

- https://shopping.geocities.jp/wasitu-reform/

- waccara

- https://waccara.t-f-kosyoku.com

お客様情報概要

- 会社名

- 谷元フスマ工飾株式会社

- 事業内容

- 古い和室のリフォーム提案、フスマ、クローゼット、木製建具等の製造、取付内装工事

- 所在地

- 大阪府八尾市宮町4-1-15

第二工場・ショールーム 大阪府八尾市山城町5丁目5-30 - 社員数

- 48名

- 創業

- 1946年(昭和21年)

導入のきっかけ

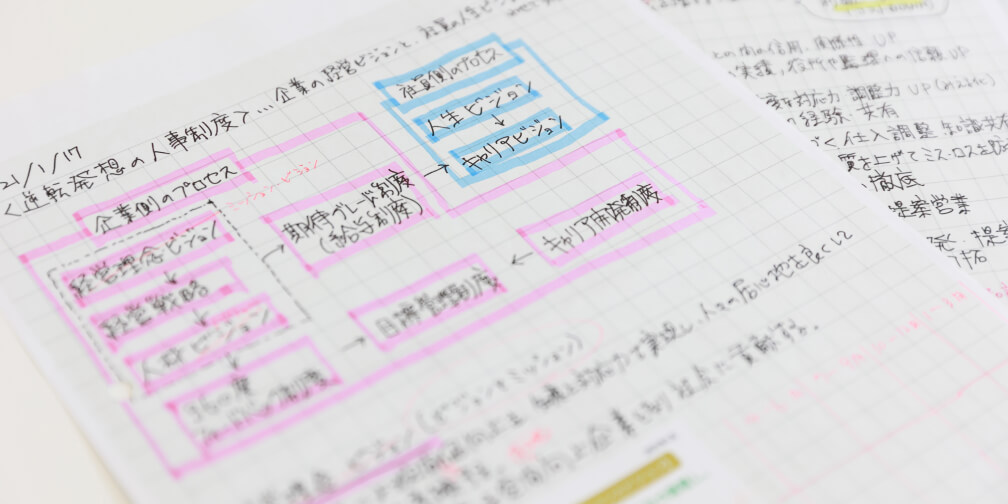

01 ノーレイティング型人事制度/自己申告型給与制度の導入理由

福留

当社にご依頼いただいたのは、どんな経緯だったんですか?

谷元さん

ずっと前から自律型の組織にしたいと思っていて、木村さん(木村石鹸工業・代表取締役の木村祥一郎さま)やいろんな方に話を聞いていたんです。木村さんも自律型の会社組織を作りたいと思っておられるので。

木村石鹸さんでは、人事制度は生きがいラボさんとこういうこと(自己申告型給与制度)をやってるよという話を聞いて、頼むかどうかはもちろんその時点で決めてなかったんですけど、一回その本を読んでみるねって、木村さんに福留さんの本(人事制度の未来)を教えてもらったんです。福留さんの本を読んで、自分なりに咀嚼・解釈して、「ああ良さそうやな」って思ったことがきっかけです。

木村さんがご紹介してくれた著書です。

ノーレイティング型人事制度/自己申告型給与制度が必要となる社会的背景や制度の目的、制度の仕組みや設計方法について書いてあります。

人事制度の未来~「給与」と「評価」を分離せよ!

著者:福留幸輔

福留

木村さんから自己申告型給与制度の話を聞く前から、自律型の組織を目指しておられたんですね。それは何かきっかけとか、思いとかあったんですか?

谷元さん

僕が経営を引き継ぐ先代までの会社は、わりと中央集権型の会社だったんです。ただ、そのやり方だとやっぱり規模的にも限界が来るんじゃないかなと思っていたんです。それと、自分の好きな会社っていうのも、社員一人ひとりに考えて仕事をしてもらう方が僕としては嬉しいなって思っていたので。

僕の元々の性格みたいなものもあると思うんですけど、僕は3代目なので、会社を受け継いでるっていう意識がすごく強くて。自分で作った会社ではないので、引き継がなきゃいけないっていう気持ちがやっぱり強いっていうのもあると思います。そうすると、やっぱり働いてる人たちの意見を尊重して会社をやる方がいいんだっていう感覚があるんですね。今いるメンバーでどう一番いい形を作ろうかっていう考え方が強いんだと思うんです。

だから、自分が経営するとしたら、自分に全ての権力が集まった会社じゃなくて、社員みんなそれぞれが自分で判断できる会社を作りたいなと思っていたんですね。なので、そういう風にいろいろ試してはみたんですよ。

別にそれは人事制度に限らず、一人ひとりが自律的に考えられるような施策をいろいろ試したんですけど、やっぱり最後は、人事制度や給与制度を変えないと根本的には変わらないんじゃないかなという思いに至った、という感じです。

福留

当社にご依頼いただく前の人事制度はどんな感じでしたっけ?

谷元さん

いろいろやりました。業績連動にしたりとか、業務知識テストとかも加味したりとか。いろいろ試してはみたんですけど、どれも公平感がないというか。

中小企業なので、やっぱり年度によって業績や売上高とかがブレやすくて、業績連動にすると、すごい変な数字が出てくるんです。業績連動の人事制度で算出される給与額は、年度によって乱高下があって、結局はそれをバランスをとるために、鉛筆をなめて修正して、僕が最後は「エイヤ!」で決めるっていうやり方をとってたんですね。多分それは、まあまあ良かったというか、変に人事制度で数値化して出したお給料よりは、みんなも割と公平な感じ方をしてたような気がします。ただ、「人事制度をなんとかせなあかん」みたいな問題意識はありましたね。

木村さんから聞いて福留さんの本も読んで、基本的な考え方はすごくいいなと思いました。ただ、「全部が全部、うちの会社に取り組めるのかな」っていうのは、本を読んだ時点では心配な部分もありましたね。

福留

今の自己申告型給与制度は、本を書いた当時よりもかなりシンプルになっていて、360度フォードバック制度やキャリア開発制度などは劇的にシンプルになっています。谷元さんが気になったのは、その辺ですかね?

谷元さん

そうですね。福留さんと会う前に、本を読んだ時点では、360度フィードバックの部分だったり、キャリア開発の部分だったりは、この本の通り全部をやるのは、ちょっとうちの会社ではまだ難しいんじゃないかなと思いながら読ませていただきました。

福留

自己申告型給与制度に挑戦してみようと思った決め手は何でしたか?

谷元さん

人事制度を変えるにあたって、決め手になったところは、「社員が自分で決める」ということですね。一人ひとりが自分自身でいろんなことを決めていく、まさにそういう会社にしたいと思っていたので。

福留

社員さんに自主性を発揮して欲しいという経営者さんはたくさんいらっしゃると思いますが、社員さんに「給与」も自分で決めて申告してもらうということは、けっこう経営者さんとしては、勇気がいると思います。パンドラの箱が開かれるような、そういう不安はありましたか?

谷元さん

もちろん、なくはなかったです。人件費が上がるんだろうな、とか(笑)。それよりも、今までいろいろ人事制度を試してみたけど、人事制度とか給与制度ってあんまり社員のみんなに響かないっていうイメージが僕の中にあったので、この制度を採用しても、結局は“なあなあ”になるというか、響かないんじゃないかという不安もありました。

福留

社員さんから、この制度に対する反発はなかったですか?

谷元さん

意外となかったですね。

福留

それは多分、もともと谷元さんへの信頼があったと思うんですね。社長への信頼がなかったら、「それどうなってんねん」ってなると思うんですけど。社長への信頼があると、「まあ、なんかよくわかんないけどちょっとやってみようかな」っていう感じになるんだと思います。

谷元さん

社員のみんなは、感情的にちょっと大変だなとか嫌だなって思ったのはしょうがないと思うんですけど、そんな感情を持ちながらも、「会社を良くしようとしてるんだろうな」ぐらいは思ってくれたのかなとは思います。

福留

経営理念の中に「人に優しく」という言葉があるのも大きいと思います。この制度を採用いただく前から、そういう谷元さんへの信頼があって、「社長は変なことはしないだろう」という感覚があったんじゃないかなって思います。

谷元さん

そうだと嬉しいですね。

導入の効果

02 ノーレイティング型人事制度/自己申告型給与制度の導入効果

福留

そのような不安があった中で、やってみようと決めていただいてスタートしたわけですけど、スタートしてみてその不安はどうなりましたか?

谷元さん

人件費は上がるだろうなという不安については、上がりましたね(笑)それはね、上がりました。でも、それは別に悪いことではなくて、社員のみんなが今までよりも多くの責任を自分で担おうと決めて、それに伴ってお給料も上がるということなので。

もう1つの、人事制度が馴染まないのではないかという不安については、まだ今で3年目なので、完全に馴染んだというのはちょっと言い切れないんですけれども、まだらな感じで馴染んでいってるなという感覚です。人によっては、すごくこの制度に馴染んで、会社の中でのやりがいとか、自分の仕事人生みたいなものを深く考え出した人もいます。そういう人もいれば、まだそこまで考えていない、今までとそんなに変わらないという人も今のところはいます。

福留

私の感覚では、投資委員会のメンバーさんはかなり変化したように感じますが、その点はどうですか?

谷元さん

投資委員会のメンバーはすごく変わりましたね。それぞれの部署のリーダーが投資委員会のメンバーになってくれているんですけれども、投資委員会のメンバーは、この制度で、自分の部署のメンバーのお給料に関与することになります。それは、今までうちの会社では、僕しかやってこなかったようなことです。

投資委員会のメンバーは、部下のお給料とか、今年の役割とかを全部聞くという立場になって、会社全体のことをすごく考えてくれるようになったと思っています。よく言っていることですが、経営者である僕と同じ方向を向いてくれるようになりました。

さっきの話で、以前の会社は、中央集権で社長が一人が全情報を握って、指示を全員に出して、それぞれが動くみたいな運営だったんですけれども、今は投資委員会のメンバーは経営者と同じ視点に立ってくれて、同じ方向を向いてくれているというような感覚が僕の中にあります。

福留

そのことによる心境の変化は、何かありましたか?

谷元さん

いや、ぐっと気が楽になってますね。やっぱり、会社って個人のものではないので、仮に僕がいなくなっても会社っていうのは、続けなくてはいけないって僕は思っているんですが、以前だと僕がいなくなったらどうなるんだろう?って思ってました。もちろん今も、「僕がいないとどうなるんだろう?」っていう不安もありますけど、以前よりは「なんとかなるんじゃないかな?」というような感覚は増えてきてますね。

気が楽になったっていう中には、以前は僕一人でみんなのお給料を決めていたのが、今は投資委員会メンバーの複数の目で見て、みんなで決めていけることも大きいです。以前は、最終的には僕が鉛筆をなめてみんなのお給料を決めてましたが、どこかに偏りがあるんじゃないかっていう不安は常にありました。いろんな人の目で見るプロセスを経るっていうことで、すごく自分の中にも安心感が出てますね。

福留

この制度を導入して、社員さんの変化とかで感じることはありますか?

谷元さん

以前のうちの会社の制度っていうのは、ある程度は年功序列だったので、若くて頑張ってる社員さんがいても、もちろん周りは「頑張ってるなー」とは思ってましたけど、それがすぐ役割とか給与に反映するっていうことはあんまりありませんでした。

ただ、この制度にすると、人によってはお給料がどんと上がったり、役割がどんどん上がるっていうことが普通になるので、そういう意味では、特に中堅社員や若手のリーダー格の社員は、やりがいを感じている人が増えたんじゃないかと思います。

福留

その他に感じる変化はありますか?

谷元さん

人事制度や給与制度を変えた相乗効果で、業務プロセスの改善にすごくいい影響を与えていると思います。社員のみんなには、たくらみ屋さんのMG(マネジメントゲーム)で会計の勉強もしてもらってて、その相乗効果が大きいと感じています。

MGのMQ会計は、自律型の人事制度とすごく親和性があります。MGでは、会社の利益がどうやって残るかを自分で考えないといけないんですよ。なんで会社に利益が必要かと言うと、会社の利益がないとみんなのお給料とか賞与が増えていかないからなんですが、口に出すとすごい当たり前のことなんですけど、多分それを分かっている社員さんって意外と少ない。世の中の中小企業の社員さんで、お給料ってどこから出てますかって言われて、会社の数字のこれからこれを引いた残りから給料が出てますって言える人って、多分ものすごく少ないはず。

じゃあ、お給料や賞与を増やすためには、自分たちで自律的に考えて、この売上や粗利を増やしていかないといけないよね。じゃあ具体的には、今までのプロセスのここを改善したらこの利益が増えていくんじゃないかとか、新しい商品を作ったら粗利が増えるんじゃないかっていう、こういう経営と一人ひとりの仕事は全部つながっているので、そのことを実感してもらうために人事制度や給与制度があると思っているんですね。

最終的には、社員のみんなのお給料と日々のやりがいが増えるのが一番幸せだと思うので、そこが全然つながっているんだよっていうのを分かってもらうことが一番大事と思います。それを分かってもらうのがすごい難しいと思うんですけど、自己申告型給与制度はそれが分かりやすい形で仕組みになっていると思っています。

これからのこと

03 今後の展望について

福留

この制度を使って、今後どういう組織を築いていきたいなど、展望みたいなこととかありますか?

谷元さん

一人ひとりの社員から「こういうことをやりたい」という提案が、どんどん湧いてくるような組織がいいですね。そういう組織にしたいですね。一方で、指示されることしか知らずに育っている人がけっこう多いんですよね。だから、うちの会社のこの制度を通して、自分で決めていいんだっていう価値観に触れて、いろいろ感じてもらいたいって思っています。